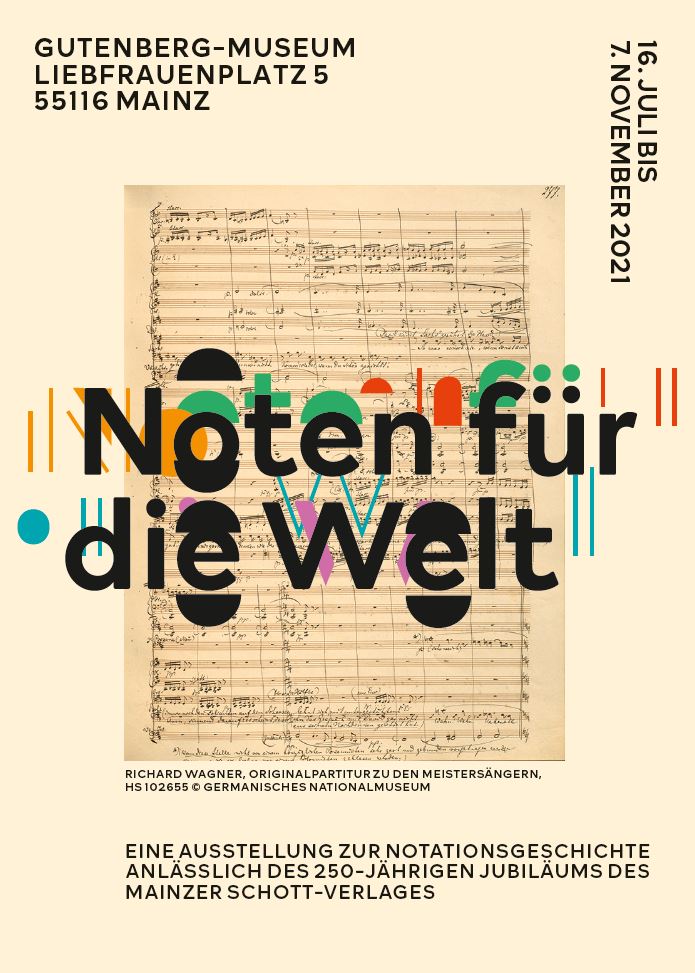

Alle Informationen zur Ausstellung finden Sie auf der Seite des Gutenberg-Museums.

Alle Informationen zur Ausstellung finden Sie auf der Seite des Gutenberg-Museums.

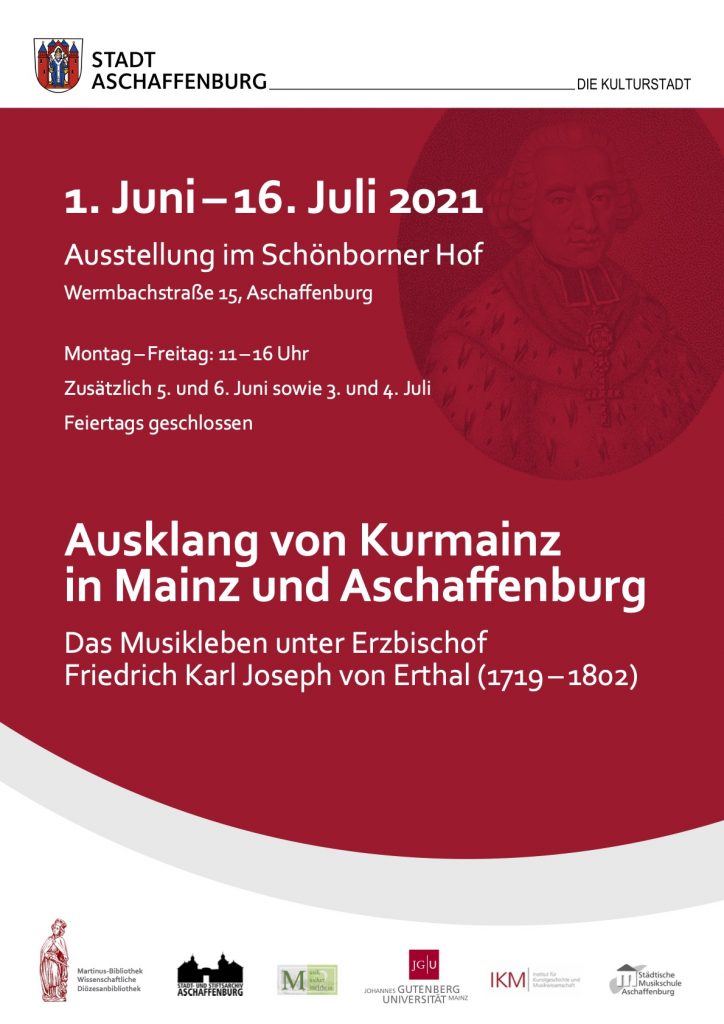

Aus musikhistorischer Sicht ist die Regierungszeit Erthals (1774–1802) eine besonders spannende und wechselhafte. Neuerungen, die er als Befürworter der Aufklärung unterstützte wie auch gezielte Förderung, die er dem kulturellen und insbesondere musikalischen Bereich angedeihen ließ, trugen zu den Rahmenbedingungen für ein vielfältiges und florierendes Musikleben bei. Kriegerische Auseinandersetzungen und Belagerungen während der Koalitionskriege führten jedoch zu einem jähen Umbruch, der sich auch auf die Rolle Aschaffenburgs im Kurfürstentum auswirkte. Im Fokus der Ausstellung liegen neben diesen äußeren Umständen und ihren Folgen die verschiedenen Bereiche und Orte, an denen Musik erklang – sei es am und abseits des Hofs, in der Kirche, in der Öffentlichkeit und im Privaten – sowie die Akteure, die das Musikleben maßgeblich mitgestalteten. Ursprünglich wurde die Ausstellung anlässlich des 300. Geburtstags Erthals von Studierenden der Musikwissenschaft an der Universität Mainz unter Leitung von Prof. Dr. Klaus Pietschmann erarbeitet und in der Mainzer Martinus-Bibliothek gezeigt. Nun, ein Jahr vor seinem 220. Todestag, ist sie im Stadt- und Stiftsarchiv zu sehen, betreut und im Hinblick auf Erthals Zweitresidenz Aschaffenburg und das dortige Musikleben erweitert von Kristina Krämer M.A.

Sie können die Ausstellung zwischen dem 1. Juni und 16. Juli 2021 zu den folgenden Zeiten und den geltenden Corona-Regelungen besuchen.

Montag bis Freitag: 11–16 Uhr

Samstag/Sonntag, 5./6. Juni und 3./4. Juli: 11–16 Uhr

Feiertags geschlossen

Seit mehr als vier Jahrzehnten prägte Günter Wagner wie kaum ein anderer mit seinem rastlosen Engagement, seiner Zielstrebigkeit und seinen umfassenden Kenntnissen die regionale Kultur- und Musikgeschichtsschreibung. In seiner Funktion als Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft für mittelrheinische Musikgeschichte gab er vielfältige Impulse, als Autor von Artikeln, Aufsätzen und Büchern wie auch als Herausgeber wichtiger Dokumente bereicherte er unser Wissen, und nicht zuletzt trug er mit seinen Vorträgen dazu bei, dass die Ergebnisse seiner und unserer Arbeit auch in der Öffentlichkeit ihren Widerhall finden konnten. Wir danken Günter Wagner für sein liebenswürdiges Büchlein über die jüdische Musikerfamilie Ganz aus Weisenau, für seine Edition Lieder Mainzer Komponisten der Goethezeit, für seine vielen profunden Beiträge zu den Mitteilungen für mittelrheinische Musikgeschichte, für seine langjährige Mitarbeit am Lexikon Musik und Musiker am Mittelrhein sowie insbesondere für seinen leidenschaftlichen Einsatz, der der Erforschung des Lebens und Schaffens von Peter Cornelius galt.

Seine Publikationen werden uns immer wieder Gelegenheit geben, uns seiner in Dankbarkeit und Anerkennung zu erinnern.

Axel Beer

Der 48. Band der Beiträge zur Mittelrheinischen Musikgeschichte ist nun erschienen und direkt beim Verlag oder im Buchhandel erhältlich.

Über 60 Jahre nach der ersten umfassenden Arbeit über die Mainzer Hofmusik des Alten Reichs liegt nun ein neuer Sammelband vor, der sich der finalen Periode unter Friedrich Karl Joseph von Erthal widmet. Die überwiegend Mainzer Forscherinnen und Forscher beleuchten das musikalische Leben am Hof mittels archivalischer Neufunde, rekonstruieren physisch längst verlorenes Repertoire durch bislang unberücksichtigte Zeitzeugnisse und unterziehen das kompositorische Schaffen der beiden letzten Hofkapellmeister einer eingehenden Würdigung.

Unter dem letzten in Mainz regierenden Kurfürsten Friedrich Karl Joseph von Erthal (1774–1802) erlebten Musik und Musikleben eine besondere Blütezeit. Musikalische Akademien, bei denen renommierte Sängerinnen und Sänger zu Gast waren, gehörten wie die Eröffnung des Nationaltheaters, die deutsche Erstaufführung von Mozarts Don Giovanni und die Mitwirkung der Hofkapelle bei der Kaiserkrönung 1790 in Frankfurt zu den herausragenden Ereignissen jener Jahre. Doch sie brachten auch gravierende politische Veränderungen, vor allem den Umsturz 1792: Erthal floh nach Aschaffenburg, der noch junge Theaterbetrieb wurde eingestellt und zahlreiche Musiker mussten mangels Perspektive die Stadt verlassen.

Das detaillierte Inhaltsverzeichnis finden Sie hier.

Die Abteilung Kirchenmusik/Orgel der Hochschule für Musik Mainz mit ihrem Abteilungsleiter Prof. Gerhard Gnann hat unter Leitung von Diplom-Tonmeister Moritz Reinisch Werke von Johann Christian Heinrich Rinck (1770–1846) aufgenommen. Die Einspielungen wurden auf der historischen Dreymann-Orgel in St. Ignaz (Mainz) realisiert und erscheinen als Doppel-CD beim Label Coviello Classics. Mehr Informationen zum Projekt finden Sie auf der Homepage der HfM.

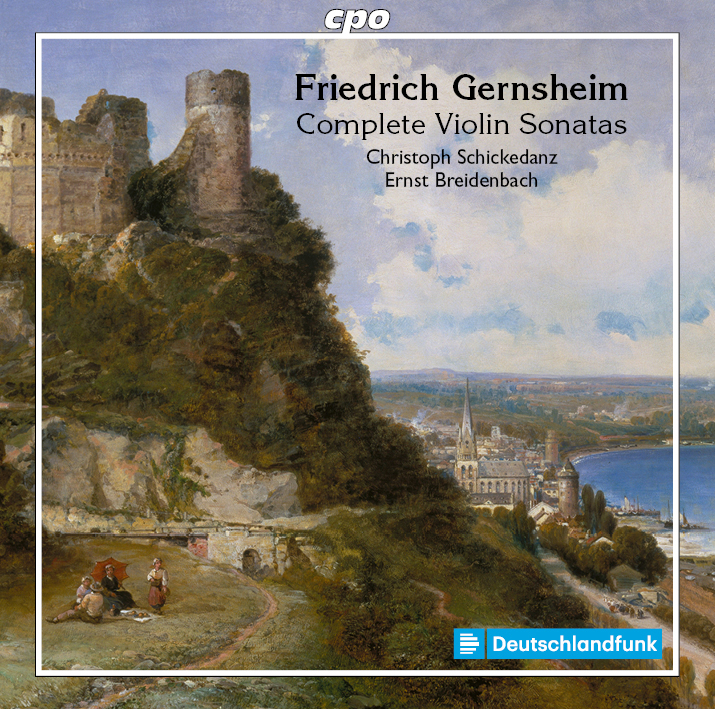

Im Februar 2018 spielten Christoph Schickedanz (Violine) und Ernst Breidenbach (Klavier) in einem Konzertabend Sonaten Friedrich Gernsheims. Inzwischen wurden sämtliche Violinsonaten im Deutschlandfunk für das Label cpo produziert und erscheinen am 5. Dezember 2020 als Doppel-CD. Wer also noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, dürfte hiermit gut beraten sein!

Im Rahmen der Posterpräsentation der Fachgruppe Digitale Musikwissenschaft war auch das Onlinelexikon Musik und Musiker am Mittelrhein 2 auf der Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung 2019 in Paderborn/Detmold vertreten.

Der dazugehörige Aufsatz Das MMM2 – Ein regionalgeschichtliches Onlinelexikon der Arbeitsgemeinschaft für mittelrheinische Musikgeschichte von Prof. Dr. Axel Beer, Martin Bierwisch M.A. und Kristina Krämer M.A. ist nun erschienen und über das Portal musiconn online und kostenfrei verfügbar:

https://doi.org/10.25366/2020.108

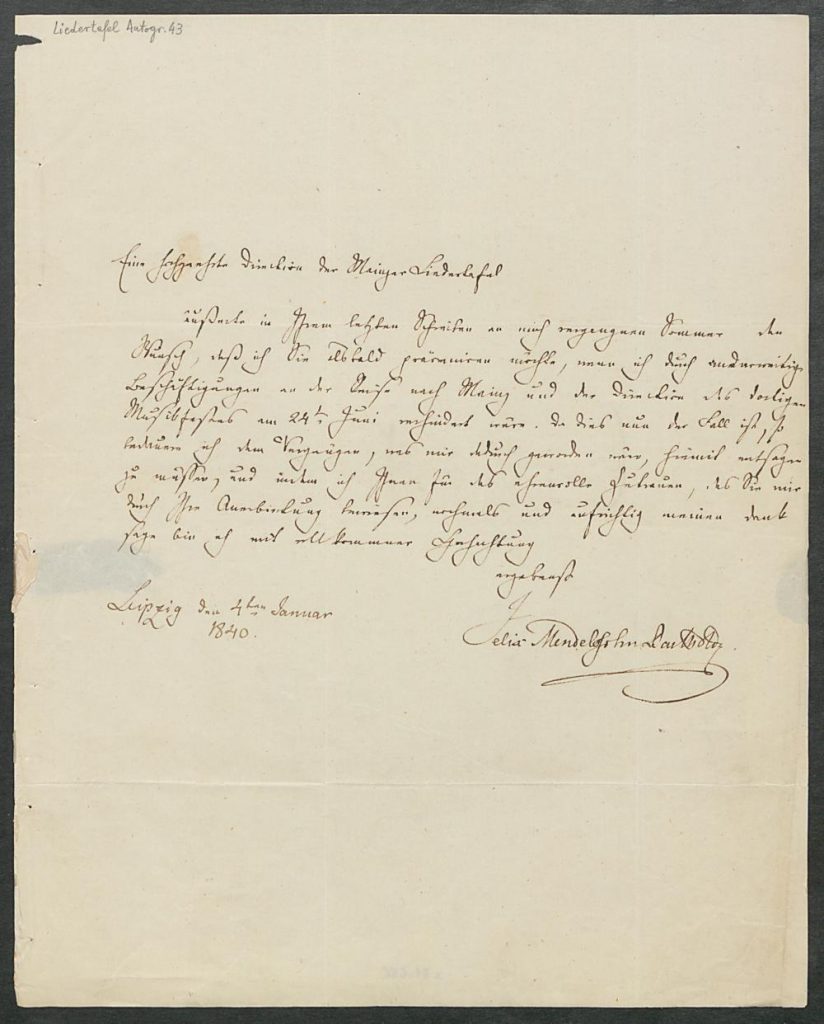

Das Archiv der Mainzer Liedertafel wird als Depositum in der Bibliothek der Abteilung Musikwissenschaft im Institut für Kunstgeschichte und Musikwissenschaft (IKM) der Johannes Gutenberg-Universität verwahrt. Die Mainzer Stadtbibliothek hat ihre Materialien zur Geschichte des Vereins „Mainzer Liedertafel und Damengesangverein“ größtenteils als Pflichtexemplare gesammelt, sie besitzt aber auch eine kleine Sammlung mit Autographen aus dem Umfeld der Liedertafel. Auf dem rheinland-pfälzischen Digitalisierungsportal dilibri hat sie jüngst eine thematische Sammlung mit überwiegend aus dem 19. Jahrhundert stammenden Quellen zur Geschichte des Vereins angelegt. Neben Vereins-Statuten, Jahresberichten und Konzertprogrammen finden sich hier beispielsweise auch Speisekarten zu Feierlichkeiten sowie historische Mitgliederverzeichnisse, die in der Regionalsammlung der Stadtbibliothek überliefert sind. Weitere Materialien werden in den nächsten Wochen und Monaten hinzukommen.

Als Mainzer Liedertafel im Oktober 1831 gegründet, war der Verein zunächst ein reiner Männerchor, der sich zur eigenen „musikalischen Unterhaltung“ traf. Doch bald erwuchs der Wunsch, sich in Konzerten auch öffentlich zu präsentieren. Um das Repertoire ausweiten zu können, sah man außerdem die Notwendigkeit der Mitwirkung von Frauen, und es wurde 1836 als Pendant der Damengesangverein gegründet, der mit der Liedertafel organisatorisch eine Einheit bildete. 1885 wurden die beiden Vereine auch formell zur „Mainzer Liedertafel und Damengesangverein“ zusammengeführt. 1969 musste der Verein wegen Insolvenz aufgelöst werden, aber bereits im Jahr darauf wurde als seine Nachfolgerin die bis heute bestehende Mainzer Singakademie gegründet.

Die Mainzer Liedertafel und der Damengesangverein waren bis zur Gründung des Städtischen Orchesters im Jahr 1876 Hauptveranstalter von Konzerten für die Stadt Mainz und Umgebung. Neben Chor- und Oratoriengesang kamen durch die Mitwirkung des Orchesters des Stadttheaters auch symphonische Werke zur Aufführung. Jakob Peth berichtete 1879 über die Saison 1834/35 in seiner Geschichte des Theaters und der Musik zu Mainz: „Den Glanzpunkt der Saison bildeten wieder die Konzerte der Liedertafel. Dieser Verein war in kurzer Zeit zu einer seltenen Blüte gelangt, was von dem Kunstsinn der Mainzer ein rühmliches Zeugnis ablegt.“ Und Fritz Volbach, 1891–1907 Dirigent des Vereins, schrieb über den Chor in seinen Lebenserinnerungen: „Der Mainzer und besonders die Mainzerin sind schnell zu heller Begeisterung entflammt, und wenn man das Feuer zu schüren wußte, war es leicht, Leistungen von hervorragender Schönheit zu erzielen. Es galt in Mainz als eine Ehre, dem Chor anzugehören und man drängte sich dazu.“

Link zur thematischen Sammlung auf dilibri:

https://www.dilibri.de/nav/classification/2108522

Silja Geisler

Nein, kein Tippfehler, liebe Leserin und lieber Leser. 240 ist richtig und nicht 250, auch wenn der Verlag selbst und die Medien uns ebenso unablässig wie unreflektiert weismachen wollen, dass das renommierte Haus 1770, im Geburtsjahr Beethovens also, gegründet worden sei. Gut – Bernhard Schott liebäugelte um dieses Jahr herum damit, sich als Notenstecher und/oder Musikalienhändler eine profitversprechende Basis für seinen künftigen Lebensunterhalt schaffen zu können, aber über die gesamten 1770er Jahre hinweg erschien nicht ein einziger Musikdruck, der auf ihn zurückginge, mit seinem Impressum versehen wäre und somit eine verlegerische Aktivität belegen würde. Das gelegentlich vorgebrachte Argument, dass derlei Zeugnisse die Zeiten durch unglückliche Zufälle nicht überdauert hätten, ist leicht zu widerlegen: Die Presse jener Jahre ist voll von Anzeigen neuer Musikalien, die sich alle zuordnen und identifizieren lassen – es findet sich jedoch nicht der leiseste Hinweis auf eine professionelle Musikalienproduktion in Mainz. Erst 1780, nach der Erteilung eines kurfürstlichen Privilegs für Schott, ging es los; dass der Verlag bis heute besteht, ist erstaunlich – kein Grund also, noch ein Jahrzehnt hinzuzuflunkern.

Dieser Tage berichtete Claus Kleber im heute journal (Sendung vom 30.06.20 ab Min. 28 oder Ausschnitt) einmal mehr über die Folgen der Corona-Epidemie und kam nach weit ausholender Einleitung auf das Musikverlagswesen zu sprechen, als dessen Repräsentanten er (oder die Redaktion) – durchaus verständlich – die ein paar Autominuten entfernt ansässige Firma Schott ausgewählt hatte. Natürlich blieb das beeindruckende Jubiläum (»ein Vierteljahrtausend«) nicht unerwähnt, ebenso der Verlagsautor Beethoven und die Tatsache, dass von Mainz aus »Notenblätter und Partituren« (ob dem Moderator klar war, was das, was er da mit Kennermiene vom Teleprompter ablas, eigentlich konkret bedeuten soll?) der großen Meister der Musik in die ganze Welt gehen. Manche werden gestaunt haben – im Blick auf Beethoven staunt man ja immer irgendwie und bei einem Vierteljahrtausend sowieso. Bei manchen wird aber auch der Eindruck zurückgeblieben sein – 240 oder 250 hin oder her –, dass andere Verlage, die Werke der Meister im Programm haben, gar nicht existieren. Kein Wort über Breitkopf & Härtel in Wiesbaden (die letztes Jahr ein allerdings gleichfalls etwas fragwürdiges Jubiläum begingen), kein Wort über Bärenreiter in Kassel (2023 gilt es, das Zehnteljahrtausend zu feiern, und da wird es keinen Widerspruch geben) und ebenso kein Wort über Henle in München, die in der Fachwelt ebenso bekannt sind – und die gegenwärtig in gleicher Weise mit dem Rücken zur Wand stehen wie das Mainzer Haus, dessen Chef, Dr. Peter Hanser-Strecker, dies in eindringlichen Worten (nachdem er zuvor dekorativ in seinem Lieblingsexemplar der Erstausgabe von Beethovens Neunter geblättert hatte – klar, das wurde vom ZDF-Team so inszeniert) verdeutlichte.

Vielleicht hätte man auf dem Weg zum Weihergarten, wo das schöne und repräsentative Verlagsanwesen seit vielen Jahren steht, einen Abstecher zur universitären Mainzer Musikwissenschaft machen sollen – liegt auf der Strecke. Da wäre sicherlich klar geworden, dass eine gewisse Ausgewogenheit in der Berichterstattung auch dem Sender auf dem Lerchenberg und gerade angesichts eines solchen nicht alltäglichen Themas gut zu Gesicht steht; möglicherweise hätte Herr Kleber dann einen Text vom Teleprompter ablesen können, bei dem die routinerte Kennermiene nicht fachlichen Unsinn übertünchen muss, und vielleicht hätte man auch eine passendere Musik für die Untermalung gefunden – ja, es war Beethoven, aber ein Werk, an dessen Publikation Schott keinen Anteil hatte.

Wie dem auch sei – wir wünschen dem Haus Schott alles Beste zum 240. Geburtstag und ihm sowie allen anderen Musikverlagen mit ihren vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine glückliche Hand in dieser unglückseligen Zeit.

Axel Beer

In einer kleinen Reihe stellt Hermann Bäumer, Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters Mainz, Musik von Komponisten aus Rheinhessen vor.

Der erste Beitrag ist über Wendelin Weissheimer.

Der zweite Beitrag dreht sich um Friedrich Gernsheim, zu dem es auch bereits einen Artikel im MMM2 gibt.

Wir freuen uns auf weitere Beiträge, die Sie dann im YouTube-Kanal des Staatstheaters Mainz finden können.